WCAG 2.2: Was gilt – und was kommt mit WCAG 3.0?

WCAG 2.2 als Maßstab für digitale Barrierefreiheit

WCAG 2.2 als Maßstab für digitale Barrierefreiheit

Die WCAG 2.2 definieren international anerkannte Erfolgskriterien für die barrierefreie Navigation von Websites, Apps und digitalen Dokumenten.

Sie bilden die Grundlage für zentrale Regelwerke wie das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) und den European Accessibility Act (EAA).

Den perfekten Einstieg zu den WCAG 2.2 findest du in unserem Beitrag „Die Zukunft ist barrierefrei: Das ABC der WCAG 2.2“.

Was sind die WCAG-Richtlinien und warum sind sie wichtig?

Die Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) stammen vom World Wide Web Consortium (W3C), dem wichtigsten internationalen Gremium für Webstandards.

Sie legen fest, wie digitale Inhalte gestaltet sein müssen, damit wirklich alle Menschen sie nutzen können – egal ob mit Bildschirmleser, Tastatur, Smartphone oder Seheinschränkung.

Die WCAG sind heute der weltweite Maßstab für digitale Barrierefreiheit. Sie bilden die Grundlage für nationale Regelwerke wie die BITV 2.0 in Deutschland oder den European Accessibility Act in der EU.

Die Entwicklung der WCAG – ein kurzer Überblick

WCAG 1.0: Der Anfang (1999)

Mit den WCAG 1.0 legte das W3C erstmals Regeln fest, wie Websites für alle nutzbar werden können – etwa durch Alternativtexte für Bilder oder eine klare HTML-Struktur.

Damals lag der Fokus noch stark auf der Technik. Von echter Nutzerorientierung war man weit entfernt, aber der Grundstein war gelegt: Barrierefreiheit wurde Teil der Webstandards.

WCAG 2.0: Neue Prinzipien und Struktur (2008)

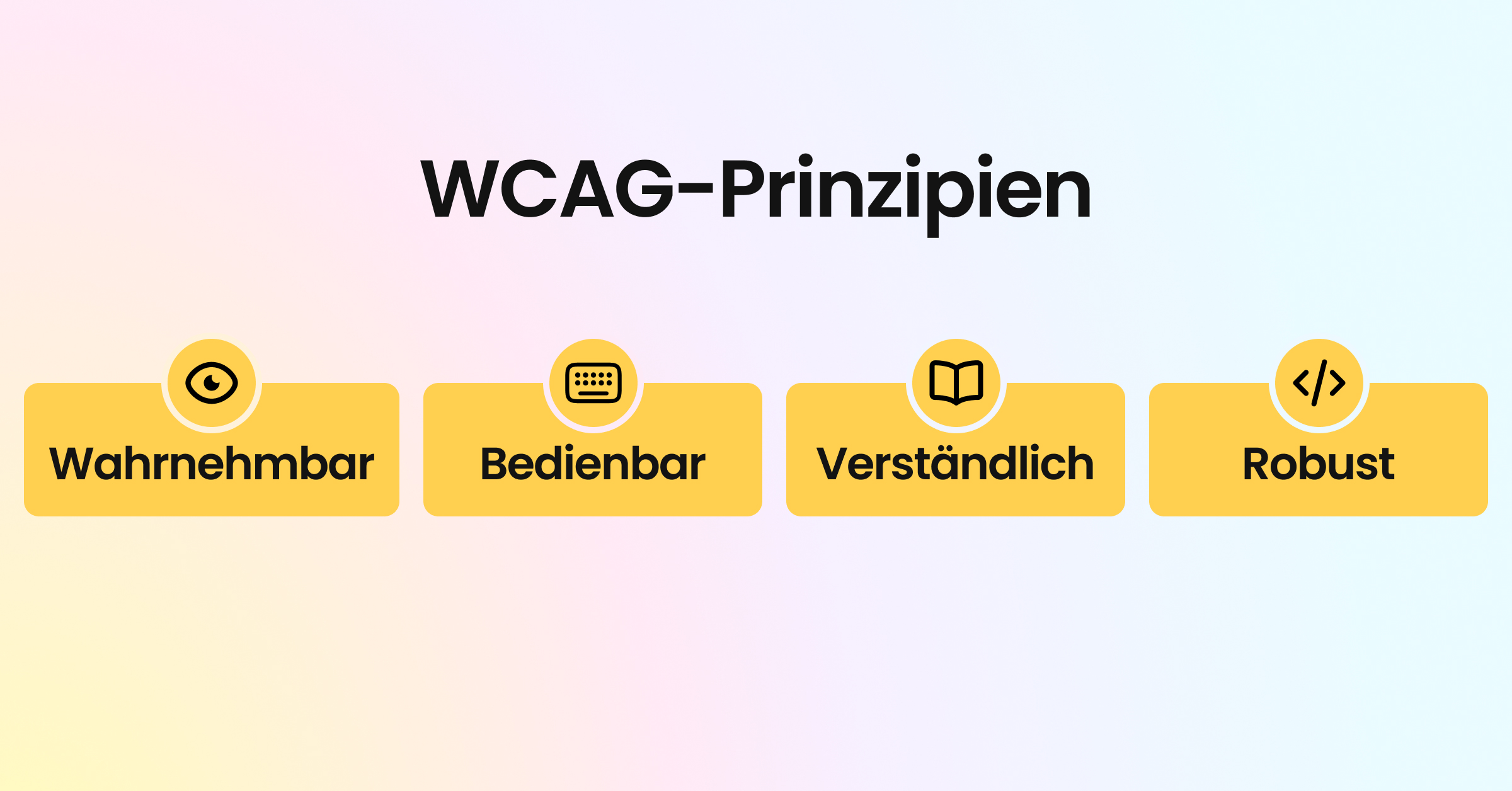

Zum ersten Mal wurde Barrierefreiheit systematisch gedacht – anhand der vier Prinzipien: wahrnehmbar, bedienbar, verständlich und robust.

Damit ging es nicht mehr nur darum, Code korrekt zu schreiben, sondern darum, digitale Inhalte für alle erlebbar zu machen.

Ein Beispiel: Texte müssen sich deutlich vom Hintergrund abheben, Buttons müssen per Tastatur erreichbar sein, und Videos sollten Untertitel enthalten.

WCAG 2.1: Fokus auf mobile Nutzung (2018)

WCAG 2.1: Fokus auf mobile Nutzung (2018)

Zehn Jahre später reagierte das W3C auf die veränderte digitale Welt: Smartphones, Tablets und Touchscreens bestimmten den Alltag.

Die WCAG 2.1 ergänzte deshalb neue Erfolgskriterien, etwa zur Bedienbarkeit mit Touch-Gesten, zu sichtbaren Fokusrahmen oder zur Nutzung im Hoch- und Querformat. Auch Menschen mit Seh- oder motorischen Einschränkungen wurden stärker berücksichtigt.

Zum Beispiel müssen Schaltflächen auf dem Handy groß genug sein, um sie mit dem Finger treffen zu können.

WCAG 2.2: Der aktuelle Standard (2023)

Mit der WCAG 2.2 wurden die Richtlinien erneut erweitert – diesmal mit einem klaren Fokus auf Nutzerfreundlichkeit und Alltagstauglichkeit.

Neu hinzugekommen sind Erfolgskriterien, die Wiederholungseingaben vermeiden, Fokusbereiche sichtbarer machen und interaktive Elemente größer und leichter klickbar gestalten.

Ein Formular, das sich Daten merkt, oder Buttons, die nicht verdeckt werden, sind typische Beispiele für diese Verbesserungen.

Damit rücken die Bedürfnisse der Nutzenden noch stärker in den Mittelpunkt – und die WCAG 2.2 wird zum maßgeblichen Standard für digitale Barrierefreiheit in Europa und weltweit.

Was steht in der WCAG 2.2?

Schwerpunkt 1: Weniger Gedächtnisbelastung

Ein zentrales neues Erfolgskriterium (3.3.7) auf Level AA ist Accessible Authentication.

Es stellt sicher, dass Nutzende sich nicht auf ihr Gedächtnis verlassen müssen, um sich anzumelden oder Informationen erneut einzugeben.

Ein Beispiel: Ein Login-Prozess darf keine komplexen kognitiven Funktionstests erfordern – etwa das Entziffern verzerrter Buchstaben oder das Erkennen von Bildern (CAPTCHAs). Stattdessen sollen passwortlose Verfahren, Zugangscodes per E-Mail oder biometrische Logins möglich sein.

Schwerpunkt 2: Verbesserte Bedienbarkeit und Fokussteuerung

Die WCAG 2.2 ergänzt mehrere neue Erfolgskriterien auf Level AA, die sich auf Bedienbarkeit und Orientierung beziehen:

Fokusindikatoren müssen immer sichtbar bleiben – auch bei überlagernden Elementen wie Cookie-Bannern (2.4.11 bis 2.4.13).

Interaktive Zielgrößen wie Buttons oder Links müssen eine Mindestgröße von 24 × 24 CSS-Pixeln haben (2.5.8 Target Size – Minimum).

Die Tab-Reihenfolge muss logisch und konsistent sein, damit Screenreader und assistive Technologien (z. B. Braillezeilen) Inhalte korrekt erfassen können.

Diese Anforderungen gelten nicht nur für klassische Websites, sondern auch für mobile Geräte und Web-Apps, da Nutzende dort häufig per Touch oder Tastatur navigieren.

Schwerpunkt 3: Präzisierte Kriterien und Konformitätsbedingungen

Mit der WCAG 2.2 wurden bestehende Erfolgskriterien und Konformitätsbedingungen präzisiert. Das erleichtert die Umsetzung und Prüfung – etwa im Rahmen des BIK-Prüfverfahrens oder interner Accessibility Audits.

Für die Bewertung der Barrierefreiheit gilt weiterhin die Einteilung in drei Konformitätsstufen:

Stufe A – Mindestanforderungen

Stufe AA – Standard für gesetzlich geforderte Barrierefreiheit

Stufe AAA – Höchste Stufe, meist nicht vollständig erreichbar

Diese Levels orientieren sich an der EN 301 549, die für öffentliche Auftraggeber gemäß der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge verbindlich ist.

Warum sind die WCAG 2.2 wichtig?

Die WCAG 2.2 sind weit mehr als technische Empfehlungen. Sie definieren messbare Barrierefreiheitskriterien für Webdesign, Benutzerschnittstellen und digitale Anwendungen – von Formularbeschriftungen und Alt-Attributen über Audiodeskriptionen bis hin zu Gebärdensprachdolmetschung.

Damit schaffen sie die Grundlage für Inklusion und Rechtskonformität – in öffentlichen Verwaltungen, E-Commerce, Bildung und Softwareentwicklung gleichermaßen.

Wenn du erfahren möchtest, wie sich diese Anforderungen praktisch im Design umsetzen lassen, lies weiter in unserem Beitrag über Barrierefreies Design nach WCAG.

Welche neuen Erfolgskriterien bringt die WCAG 2.2?

Die WCAG 2.2 ergänzen die bisherigen Richtlinien um sechs neue Erfolgskriterien (meist auf Stufe A oder AA). Sie machen die Bedienung einfacher, konsistenter und zugänglicher – vor allem für Nutzende mit motorischen, visuellen oder kognitiven Einschränkungen.

2.4.11 – Focus Not Obscured (Minimum)

Der sichtbare Tastaturfokus darf nicht von anderen Elementen – etwa Pop-ups oder Bannern – verdeckt werden. So bleibt immer klar, wo man sich auf der Seite befindet.

2.4.12 – Focus Not Obscured (Enhanced)

Erweiterte Anforderungen für Situationen, in denen mehrere visuelle Ebenen überlappen. Der Fokus muss vollständig sichtbar bleiben, auch bei dynamischen Inhalten.

2.4.13 – Focus Appearance

Regelt den Kontrast und die Form des sichtbaren Fokusrahmens. Dadurch erkennen Nutzende besser, welches Element aktiv ist – etwa beim Navigieren per Tastatur.

2.5.7 – Dragging Movements

Funktionen, die bisher nur durch Ziehen („Drag and Drop“) möglich waren, müssen auch ohne Maus oder Touch-Gesten bedienbar sein – z. B. über Pfeiltasten oder alternative Schaltflächen.

2.5.8 – Target Size (Minimum)

Interaktive Elemente wie Buttons oder Links müssen mindestens 24 × 24 CSS-Pixel groß sein, damit sie auch auf mobilen Geräten oder mit motorischen Einschränkungen leicht getroffen werden können.

3.3.7 – Redundant Entry

Nutzende dürfen Informationen nicht mehrfach eingeben müssen, wenn sie der Website bereits bekannt sind. Ein Beispiel: Die Lieferadresse wird automatisch aus den Kontodaten übernommen.

Was wird sich mit der WCAG 3.0 ändern?

Ziele und Designprinzipien der neuen Generation

Die WCAG 3.0, auch unter dem Projektnamen „Silver“ bekannt, befindet sich derzeit noch im Entwurf. Das W3C verfolgt mit ihr einen deutlich ganzheitlicheren Ansatz:

Barrierefreiheit soll nicht mehr nur technisch messbar sein, sondern sich stärker an der tatsächlichen Nutzungserfahrung (User Experience) orientieren.

Die neuen Richtlinien sollen außerdem flexibler werden – anpassbar an moderne Technologien wie Künstliche Intelligenz, Augmented Reality oder Sprachsteuerung.

Damit reagiert das W3C auf den digitalen Wandel: Wo früher Websites im Vordergrund standen, geht es heute um barrierefreie digitale Ökosysteme – von Apps über Smart Devices bis hin zu Virtual Reality.

Das neue Konformitätsmodell

Ein wichtiger Unterschied: Die WCAG 3.0 will das starre System der Stufen A, AA und AAA ablösen.

Stattdessen wird ein Punktesystem diskutiert, das graduelle Bewertungen erlaubt – also keine „bestanden/nicht bestanden“-Logik mehr, sondern eine Skala von Teilkonformität bis Best Practice. Dadurch sollen Fortschritte besser sichtbar und Verbesserungen kontinuierlich messbar werden.

Wie sich die Bewertung ändern wird

Mit den WCAG 3.0 rückt die Nutzerfreundlichkeit noch stärker in den Mittelpunkt.

Neben klar definierten technischen Kriterien sollen künftig auch qualitative Faktoren berücksichtigt werden – etwa, wie intuitiv sich eine Anwendung bedienen lässt oder wie verständlich Inhalte formuliert sind.

Die neuen Leitlinien sollen zudem:

einfacher verständlich sein, auch für nicht-technische Stakeholder,

stärker auf unterschiedliche Technologien eingehen,

und Praxisnähe und Messbarkeit besser vereinen.

Was das für Organisationen bedeutet

Bis zur offiziellen Veröffentlichung der WCAG 3.0 wird es noch einige Jahre dauern.

Aber schon jetzt zeigt sich: Barrierefreiheit entwickelt sich von einer technischen Compliance-Frage zu einem zentralen Qualitätsmerkmal digitaler Produkte.

Unternehmen, die sich bereits an der WCAG 2.2 orientieren, schaffen damit eine solide Grundlage und sind für den Übergang auf WCAG 3.0 bestens vorbereitet.

WCAG 2.2 heute umsetzen – WCAG 3.0 im Blick behalten

Die WCAG 2.2 bilden aktuell den verbindlichen Standard für digitale Barrierefreiheit.

Unternehmen, Behörden und Agenturen sollten ihre Websites und Anwendungen jetzt prüfen und anpassen – nicht nur, um gesetzliche Anforderungen zu erfüllen, sondern um echte Inklusion zu leben.

Du möchtest wissen, wie du deine Website Schritt für Schritt barrierefrei machst?

Dann nutze unsere Checkliste für barrierefreies Webdesign und überprüfe, ob dein Online-Auftritt alle wichtigen WCAG-2.2-Kriterien erfüllt.

Prüfe jetzt kostenlos, ob deine Website die WCAG 2.2-Kriterien erfüllt.

Sie benötigen weitere Informationen?

Schreiben Sie uns und wir helfen Ihnen gerne weiter.

)